Séisme, inondation, tempête ou feu de forêt : une catastrophe naturelle n’est pas une surprise, c’est une certitude.

Face à des phénomènes plus fréquents et plus violents, les organisations doivent être prêtes à encaisser le choc — et à tenir.

Qu’est-ce qu’une catastrophe naturelle et pourquoi elle vous concerne

Une catastrophe naturelle est une situation d’urgence provoquée par un événement d’origine naturelle — souvent soudain, intense et destructeur — qui dépasse les capacités habituelles de réaction.

Elle entraîne des perturbations importantes sur les personnes, les biens, les infrastructures, et l’activité d’une organisation.

Contrairement aux crises techniques ou sociales, une crise naturelle n’est pas évitable. Mais ses effets, eux, peuvent l’être — à condition d’avoir les bons outils.

Les critères qui définissent une crise sociale

Définir une crise est toujours complexe mais plusieurs critère sont à évaluer lors d’un événement. Est ce que l’on retrouve:

- Un événement naturel d’intensité exceptionnelle

- Une incapacité à l’anticiper ou à le contenir avec les moyens habituels

- Des dommages matériels ou humains significatifs

- Un effet de désorganisation ou de paralysie sur une organisation ou un territoire

- Une activation de dispositifs d’urgence, de secours ou d’indemnisation spécifiques

Les spécificités d’une catastrophe naturelle

Contrairement à d’autres types de crises, la catastrophe naturelle est :

-

Origine externe et imprévisible

-

Effets physiques immédiats (dégâts, paralysie, danger humain)

-

Nécessite une coordination multi-acteurs (sécurité civile, secours, logistique)

-

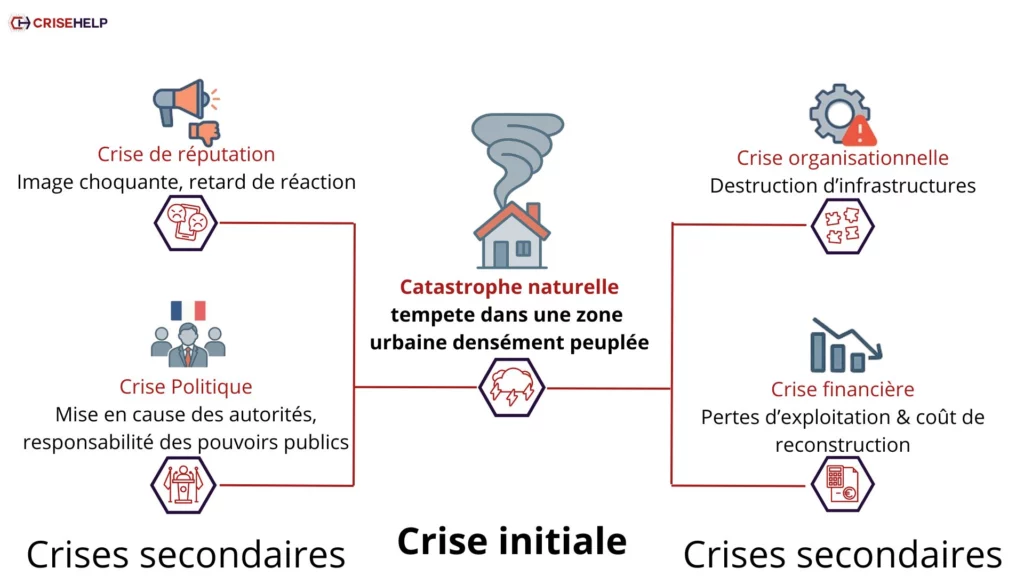

Entraîne souvent une crise secondaire (sanitaire, réputationnelle, économique)

Facteurs aggravants fréquents lors de catastrophes naturelles

Une catastrophe naturelle est souvent aggravée par des vulnérabilités humaines ou techniques évitables. En voici les plus fréquentes :

Urbanisation mal placée

Construire en zone inondable ou instable expose directement des personnes et des biens.

Ex. : lotissements récents sans digue.

Infrastructures vieillissantes

Des digues ou barrages mal entretenus cèdent plus facilement.

Ex. : rupture du barrage de Malpasset en 1959.

Dépendance aux réseaux

Coupure de courant = rupture d’alerte, de chaîne du froid ou de communication.

Ex. : réseau électrique hors service → crise sanitaire.

Manque de préparation

Pas de plan, pas de référent, pas de consignes : l’improvisation coûte cher.

Ex. : communication de crise inexistante ou tardive.

Artificialisation des sols

Plus de béton, moins de drainage naturel → inondations plus violentes.

Ex. : centre-ville inondé en 30 min faute de zones de rétention.

Formes que peut prendre une catastrophe naturelle

Les crises naturelles prennent des formes très variées selon leur origine (tellurique, climatique, biologique…). Voici une liste des manifestations les plus courantes, telles que reconnues par les dispositifs de gestion des risques :

-

Inondations (crues fluviales, ruissellements, remontées de nappes)

-

Tempêtes et cyclones (vents violents, orages destructeurs)

-

Incendies de forêt (naturels ou déclenchés accidentellement)

-

Éruptions volcaniques

-

Séismes et répliques sismiques

-

Glissements de terrain, éboulements, effondrements

-

Canicules prolongées

-

Sécheresses extrêmes

-

Épidémies naturelles (d’origine biologique ou vectorielle)

-

Avalanches et accumulations neigeuses dangereuses

-

Vagues de froid intenses ou prolongées

-

Brumes toxiques ou phénomènes de pollution atmosphérique aggravée

Ces formes peuvent se combiner, évoluer ou s’enchaîner dans un effet domino (par exemple : canicule → incendie → pollution → évacuation → crise sanitaire secondaire).

Que faire en cas de catastrophe naturelle ? Les 5 bons réflexes

1. Cartographiez vos zones d’exposition

Connaissez-vous les risques naturels de vos implantations ? Êtes-vous situé en zone inondable ? À proximité d’un feu potentiel ?

Un diagnostic amont est le point de départ d’une réponse efficace.

2. Préparez des scénarios d’impact

Pas de surprise : on peut simuler.

Quels services tombent si l’électricité est coupée 3 jours ? Si les routes sont bloquées ? Si 40 % du personnel est indisponible ?

Ce sont des questions pratiques à poser à froid.

3. Créez un plan d’alerte simple

Qui alerte qui ?

Quel canal est utilisé si le réseau tombe ?

Qui valide les décisions critiques ?

Un bon plan ne multiplie pas les pages, il raccourcit les réactions.

4. Prévoyez une réponse à 3 temps

– Immédiat : sécurité des personnes, continuité minimale

– Court terme : réorganisation de l’activité, communication de crise

– Long terme : reconstruction, indemnisation, analyse d’expérience

5. Disposez d’un kit minimum activable

– Liste des contacts critiques (internes/externes)

– Procédures simplifiées à imprimer

– Cartes des sites et risques

– Outils de communication hors ligne

La catastrophe naturelle n’est ni rare, ni théorique. Et avec le réchauffement climatique, elle devient plus fréquente, plus intense, plus coûteuse.

On ne choisit pas l’événement, mais on choisit la manière d’y faire face.

Anticiper, c’est protéger ses équipes, ses activités et sa réputation.

Un plan de gestion des risques naturels n’est pas un bonus. C’est une assurance de survie.

Plus de connaissance pour réagir avant et après le déclenchement d’une crise.

Connaitre les phases d’une crise est important mais pour approfondir vos connaissance vous pouvez visitez nos pages sur:

Liens externes sur les crises:

Chaque types de crises à des spécificités, l’avantage de notre réseaux d’experts est d’obtenir rapidement un capacité de réponse cohérente et multiple.

FAQs

Voici les réponses aux questions fréquentes sur les catastrophes naturelles, leurs origines, leurs conséquences et les meilleures pratiques pour s’y préparer efficacement.

Qu’est-ce qu’une catastrophe naturelle ?

Une catastrophe naturelle désigne un événement naturel soudain et d’une intensité telle qu’il provoque de graves perturbations humaines, matérielles ou économiques, dépassant les capacités normales de réponse d’un territoire ou d’une organisation.

Quels sont les principaux types de catastrophes naturelles ?

On distingue les catastrophes telluriques (séismes, éruptions volcaniques), climatiques (inondations, tempêtes, sécheresses), hydrologiques (crues, glissements de terrain), et parfois biologiques (invasions de nuisibles, zoonoses d’origine naturelle).

Quelles sont les conséquences d’une catastrophe naturelle pour une organisation ?

Une catastrophe naturelle peut provoquer des dommages physiques, la perte de continuité d’activité, une désorganisation logistique, une crise sociale ou une crise de réputation si la réponse n’est pas perçue comme adaptée.

Comment anticiper une catastrophe naturelle ?

Une cartographie des risques naturels, des scénarios d’impact réalistes, un plan d’alerte clair et des exercices de simulation permettent de réduire l’effet de surprise et d’optimiser la gestion d’une catastrophe naturelle.

Quelles sont les bonnes pratiques pendant une catastrophe naturelle ?

Il faut protéger les personnes, assurer la continuité minimale, activer une cellule de crise, et communiquer régulièrement. La sécurité humaine et la coordination rapide sont les deux priorités absolues.