Quand faut-il déclencher la gestion de crise ?

Le déclenchement de la gestion de crise repose sur un constat clair : la situation ne peut plus être traitée par les processus habituels. Il n’y a pas de seuil universel, mais certains signes doivent alerter. Quand un événement sort du cadre prévu, s’aggrave rapidement ou présente un risque sérieux pour les personnes, les biens ou la réputation, il est temps d’activer la cellule de crise.

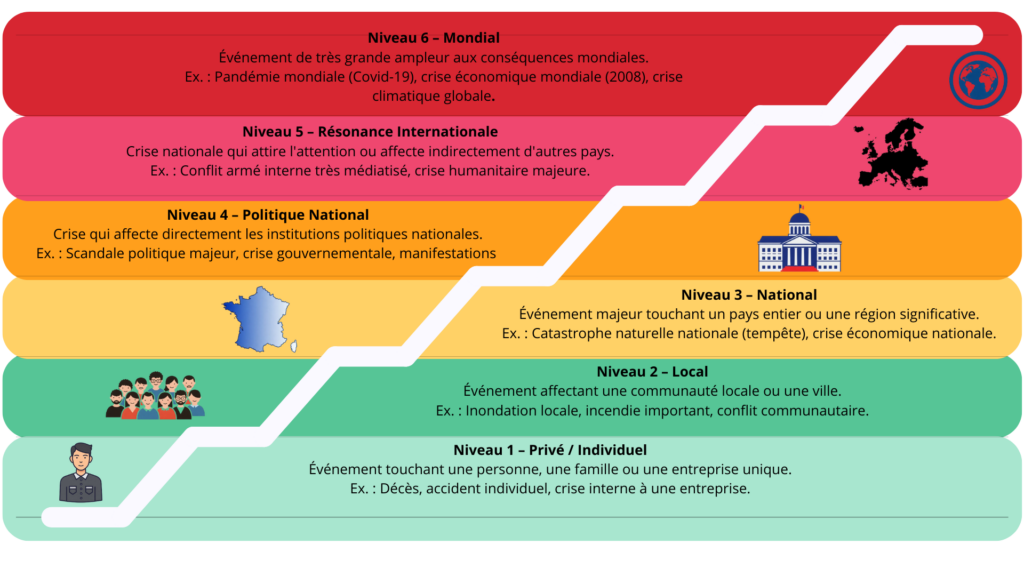

Deux types de facteurs entrent en jeu : les facteurs objectifs, comme une rupture de service majeure, une menace à la sécurité, ou l’impossibilité de stabiliser la situation par les procédures internes ; et les facteurs contextuels, liés à la perception du risque, à la pression médiatique, ou au climat social. Une situation peut devenir critique non seulement par ses faits, mais aussi par la manière dont elle est perçue, relayée, ou vécue en interne. C’est pour cela qu’il est vital de savoir qualifier une crise.

Exemples de transition de l’événement à la crise:

Un orage violent causant quelques dégâts localisés sera géré comme un incident météorologique, mais si ce même orage provoque des inondations paralysant toute une région pendant des jours, on parlera de crise environnementale ou de catastrophe naturelle.

De même, l’apparition de quelques cas isolés d’une maladie infectieuse peut passer pour un incident sanitaire limité, alors qu’une propagation incontrôlée de ce pathogène à l’échelle internationale devient une crise sanitaire mondiale (comme ce fut le cas de la pandémie de Covid-19).

Dans le domaine économique, une baisse ponctuelle de la Bourse constitue un aléa normal des marchés, mais un effondrement financier en chaîne déclenchant récession et faillites sera qualifié de crise financière. Ces exemples illustrent qu’à partir d’un certain seuil d’ampleur, de durée et d’impact, un simple incident bascule dans la catégorie des crises, entraînant une mobilisation exceptionnelle pour y faire face.

une entreprise subit une panne informatique affectant un outil interne. Tant que l’impact est localisé et que les équipes techniques peuvent intervenir, il s’agit d’un incident. Mais si la panne bloque la production, empêche les clients d’accéder aux services en ligne, et que des messages d’alerte commencent à circuler sur les réseaux sociaux, la situation bascule. La pression monte, les clients s’impatientent, les médias s’y intéressent : on sort du cadre normal. Dans ce cas, ne pas activer la cellule de crise expose à une perte de contrôle.

La clé, c’est la réaction rapide. Attendre que la crise s’installe, c’est perdre un temps précieux. Dès que le seuil de maîtrise est dépassé et que les impacts deviennent incertains ou systémiques, il faut enclencher le mode crise. Mieux vaut activer trop tôt que trop tard.